编者按:学校全面贯彻落实立德树人根本任务,以迎接新一轮教育教学审核评估为契机,深化教育教学改革,加快推进人才培养质量保障体系建设,践行“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”方针。为全面展示自评自建成效,即日起,推出“审核评估巡礼”专栏,以系列图文的形式,分享各单位在本科人才培养和教育教学改革中的举措与成效、特色与优势,展现教育教学新风貌,挖掘特色发展新动能,搭建交流互鉴平台,共同推动学校本科教育教学高质量发展。

一、学院简介

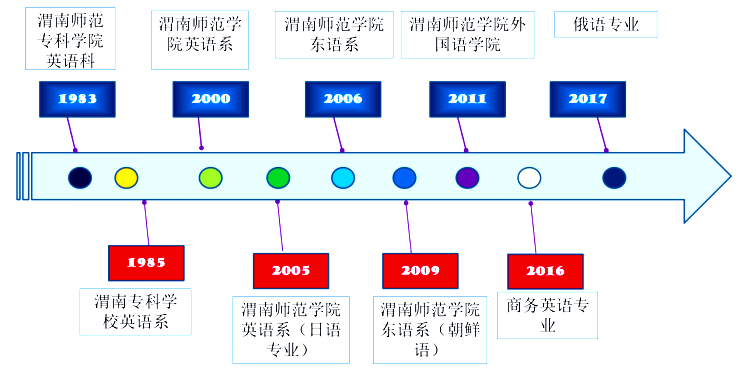

外国语学院是渭南师范学院办学历史最悠久的院系之一,其的历史可以追溯到1983开设的渭南师范专科学校英语科,1985年设英语系,2000年开始招收第一届4年制本科生。2005年学校成立东语系,开设日语专业,2009年增设朝鲜语专业。2011年学校改革管理机制,原英语系和东语系合并,成立外国语学院。学院现设有英语系、东语系、俄语系3个教学系及1个大学外语教学部,2个研究中心(外国语言文化和外语教育研究中心和泰国研究中心);开设英语(师范)、日语(师范)、朝鲜语、商务英语、俄语5个本科专业,招收本科和专升本两个层次的学生。

图一:学院历史沿革

二、人才培养举措

学院经过多年不断探索,结合学校特色和自身优势,形成了一套适合自己的、行之有效的“德育引领•一核双翼•三课堂联动”人才培养模式。

“德育引领”:坚持立德树人、人格为先、情怀为本,把强化师德、塑造人格、涵养情怀作为师范生培养的第一要义,以实际行动回答“为谁培养人,培养什么人,怎样培养人”的根本问题。在人才培养中建构了“五融入”思政育人体系,将思政教育贯穿人才培养全过程:思政融于课内、课外、实践、学院文化和学生日常生活。

图二:“五融入”思政育人蓝图

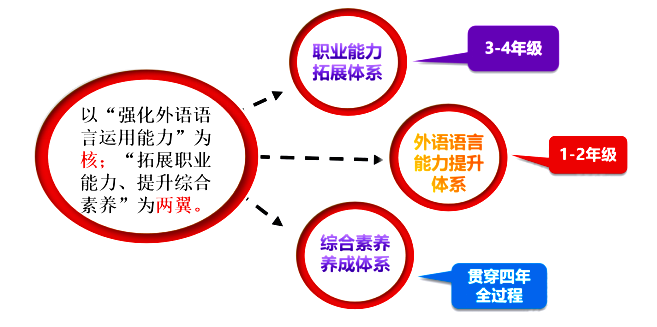

“一核双翼”:秉承“以学生为中心,以产出为导向”的人才培养理念,坚持“知识+技能+素养”并重,注重核心素养培植,培养全面发展的人,逐步形成了“一核双翼”的人才培养模式。以“强化外语语言能力”为核心,“拓展职业能力、注重综合素养提升”为两翼。

图三:“一核双翼”人才培养系统

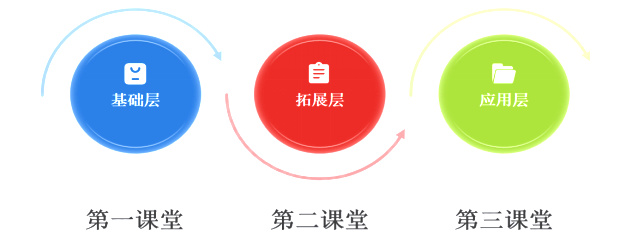

“三课堂联动”:第一课堂、第二课堂和第三课堂“多元协同、立体联动”的育人路径。第一课堂不断优化课程设置、深化课程改革,形成了较为合理的课程体系平台,建构了“通识教育课程+人文素养课程+专业基础课程+专业拓展课程+教育实践课程”五大课程群;第二课堂搭建师范生职业技能训练提升平台,通过表达能力培养、书写技能训练、语言技能强化、教师技能拓展、信息技能开发、职业生涯规划指导等多元活动,全面提高学生的教师教育能力;第三课堂通过教育实践、社会实践等各类实践活动,全面提升学生的综合素养。

图四:三课堂联动基本思路图

三、育人成效

有效提升了学生的综合能力和职业竞争力:2022、2023和2024届学生就业率一直保持在82%以上;近三年有30余名考取国内外大学研究生;教师资格证持有率90%以上。近三年内,学生在各级各类语言技能及职业技能比赛中获得省级、国家级奖项30余项。

图五:近年来学生获奖(部分展示)

教师队伍的教学科研能力得到提升:教师教学科研成果获批层次和数量均取得新突破,省级社科项目14项、省级哲社项目1项、教育部产学研项目9项、指导国家级大创项目5项、指导省级大创项目8项。省级教改项目1项、省级课程5门、校级一流课程11门、校级教学成果奖12项。

图六:教师部分教学成果展示

图七:教师部分科研成果展示

四、特色优势

组建了一支由“专任教师+学术导师+行业导师”构成的素质过硬、能力较强的师资队伍:专任教师96人(教授5人、副教授46人;博士(含在读)18人、硕士69人);特聘束定芳、苗兴伟、姜亚军等10名教授担任“学术导师”;聘请孟宛容、刘亚军、张枚、王禹婷、严翔中等 14 名中学高级教师/企业博士担任“行业导师”。

图八:学术导师和行业导师队伍

形成了行之有效的“校地协同”培养机制:“U-G-S”合作:与临渭区教育体育局教研室以及20余所中小学校合作形成师范生培养、课题共研“一体化”的校地合作共同体;“U-G-C”合作:与地方政府相关部门、52家企业单位建立长期合作,形成学生培养、共研“一体化”的校企合作共同体。

图九:学院教师参与服务地方

构建了一套较为完整的人才培养体系:“德育引领•一核双翼•三课堂联动”人才培养模式,突出语言学科为基石,融合专业特色,致力于提升学生的复合创新思维与应用实践能力的培养。

图十:学生实践能力培养,综合素养提升

五、努力方向

1.持续优化师资队伍学历结构。坚持内培外引,创新培养方式、借助学校的激励政策不断提高博士学位教师数量,增强师资队伍的科研能力。

2.深化U-G-S/U-G-C协同机制, 提升专业服务地方能力。积极深化专业与政府机构、中小学/企业的“三方协同”机制,提升专业教师、学生服务地方基础教育和对外传播的能力,努力产出高质量的成果。

3.继续推进一流专业和一流课程建设。积极推进专业建设,争取申报国家级专业;全面推进课程数字化建设,努力打造一流课程。

4.积极探索课程改革。整合外语语言技能课;改革教学内容,合理构建实践课程体系,完善课程设置,全面提升学生的语言能力、思辨能力、创新能力及实践能力。